當前位置:首頁>>資訊中心>>行業動態 ? 繪好用好智慧城市“民生地圖”

文章出處:本站 責任編輯:協同互聯 閱讀量:219 次 發表時間:2022-07-27 11:11:00

繪好用好智慧城市“民生地圖”

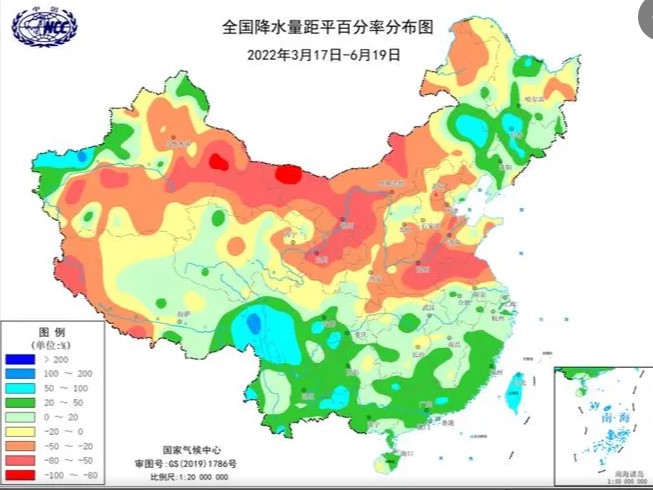

汛期到來,不少城市面臨部分路段、點位內澇壓力與風險,城市“看海”、車輛被淹等現象曾屢見不鮮。近期,北京、寧波等多地推出“積水地圖”,將積水實時數據與地圖導航相結合,實時顯示城區低洼路段、下穿立交等區域的積水信息,直觀展示可能發生內澇風險的點位分布,并提示相應避險措施,受到群眾好評。

近年來,諸如“蚊子地圖”“噪聲地圖”“積水地圖”等細化的民生類信息服務,成為智慧城市的生動注腳。智慧城市不僅有效緩解“城市病”、改善民生福祉,還顯著推進城市治理的科學化、精細化、智能化。如今,市民對公共服務便捷度和舒適度要求越來越高,大到城市建設、教育、醫療,小到車位夠不夠、公交站遠不遠、買菜方不方便,智慧城市都能“大顯身手”。以細化的民生服務措施,讓群眾得到實實在在的便利,智慧城市建設不僅有“智慧”而且有“溫度”。

細微之處更見“智慧”。智慧城市建設像一條紐帶,一頭連著大數據、云計算等新一代信息技術,另一頭連著城市管理和居民需求。既要從大處著眼,構建城市管理的“智慧大腦”,也要從小處落腳,切實滿足人民美好生活需求;既要體現“智慧大腦”的“智商”,也要彰顯“中樞神經”的“情商”。一方面,通過科技創新不斷豐富治理方式,努力打造“管用、愛用、好用”的數字化應用場景,給群眾帶來更便捷、更舒適、更幸福的智能服務。另一方面,精準定位群眾生產生活難點、堵點,將智慧建設滲入衣食住行等細微之處,以技術手段幫助他們解決煩心小事,實打實筑牢民生“里子”。

數據開放激發活力。各類民生地圖也是公共數據開放的最好示范。民生地圖顯示的種種信息,以往都掌握在相關部門手中,往往“放而不用”“用而不宣”,沒起到應有作用。不斷推動公共數據開放,找到開放的最好形式、達到開放的最佳效果,民生地圖值得借鑒。目前,隨著“互聯網+政務服務”工作推動,通過網絡享受便捷政務服務的群眾越來越多,但“數據壁壘”“信息孤島”等問題依然存在。切實解決群眾辦事繁難困擾,就要進一步推動公共數據開放,打通數據融合“經脈”,實現數據跨地域、跨系統、跨部門有序流動,通過“數據跑路”代替“群眾跑腿”,不僅有效提高公共服務效率和便利度,還可以保證公共資源的“精準投放”,切實滿足群眾多樣化、個性化需求,實現“進一張網辦全部事”。

地圖是工具,服務是目的。有了技術,并不意味著實現智慧城市的目標,還要看管理與服務是否跟上技術變革的步伐。隨著智慧城市建設步伐的加快,用戶使用數字技術逐漸成為習慣,倒逼公共服務供給機制創新,不僅做服務提供者,還是需求回應者。職能部門應以提升服務能力為目標,在服務供給方面力求便民,依靠技術優勢和整體設計,重塑服務流程,提升辦事效率。比如,不妨通過“積水地圖”完善快速響應機制,針對性地對積水路段進行綜合改造,根治積水頑疾。考慮城市生活復雜性,堅持智能創新與傳統服務相結合,把個性化、精細化的人工服務延伸至技術觸角到達不了的地方,幫助特殊群體跨過數字鴻溝,讓不同個體都能享受到均等服務,從而繪好用好智慧城市“民生地圖”。(徐海)